鎌倉時代末期から南北朝時代初期に相模国(神奈川県)鎌倉で活躍した、いわずまさむねほうそうと知れた名工・正宗の作で、静岡県の佐野美術館に、「ほうそう正宗という奇妙な号をもつ一振りの太日本刀が所蔵されている。 徳川家の重臣として長く仕え、江戸城改築などにも功を挙げた、藤堂高虎という武将がいた。家康の信頼厚く、その死去の際には枕元にはべることを許された一人である。 高虎の孫・高久も、祖父、父と共に徳川家に力を尽くしたが、元禄一六年に他界した。名刀正宗は、その遺物として徳川家に献上さ れ、代々受け継がれてきた太刀である。 『御腰物元帳』(徳川将軍家の蔵品目録)によると、1728年 4月のあ る日、当時、正宗を所有していた徳川吉宗の長男・家重が病気を患った。長いこと苦しんだものの、快癒し、その祝いとして、吉宗から家重に、この名刀が贈られた。

Related Articles

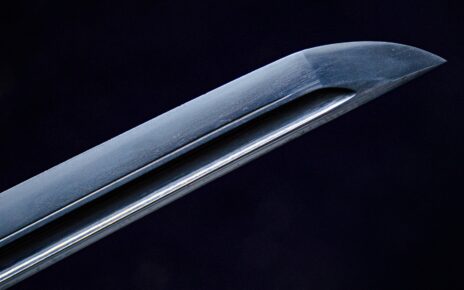

日本刀の刃文とは?美しさを解析

Posted on Author admin

日本刀を購入する際には、その美しさや歴史的価値だけでなく、刀自体が持つ独特の特徴にも注目したいものです。特に、刀の魅力を大きく左右する「刃文」は、日本刀の個性を象徴する要素の一つ。刃文は、刀の刃部分に現れる波状や直線状の […]

享保名物帳の編纂は誰が?本阿弥家と刀剣評価の歴史

Posted on Author admin

享保名物帳の編纂は誰が?本阿弥家と刀剣評価の歴史 日本刀の世界に興味を持ちはじめた方にとって、「享保名物帳(きょうほうめいぶつちょう)」という名前は、少し堅苦しく感じられるかもしれません。しかし、この資料は日本刀における […]